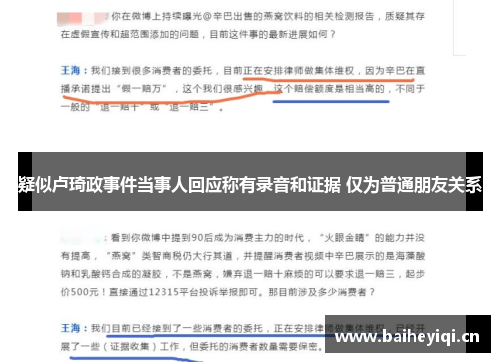

近年来,社交媒体和公众人物的私人生活越来越成为舆论关注的焦点,尤其是涉及名人或公众事件时,公众对信息的解读和反应常常迅速而强烈。疑似卢琦政事件引发的广泛讨论,尤其是当事人回应称自己拥有录音和证据,且与事件中的另一方仅为普通朋友关系,进一步将该事件推向了舆论的风口浪尖。对此,媒体和公众普遍关注的是,是否存在不实指控,还是其中存在某种误解或过度解读。本篇文章将对这一事件进行详细剖析,探讨当事人回应背后的深层含义,并从多个角度分析事件中的不同维度,以期对这一敏感话题进行全面解读。

1、事件起因及当事人回应

卢琦政事件引发广泛关注的原因,首先在于事件本身涉及的公众人物以及与其相关的复杂舆论因素。根据公开报道,事件的起因源于一些网络谣言和社交平台上的讨论,这些讨论逐渐引发了公众对卢琦政与某个知名女性之间关系的质疑。尽管这些讨论在没有确凿证据的情况下迅速扩展,并且许多言论在很大程度上夸大了事实,但舆论的声音并未被当事人及时平息,导致局势一度失控。

在事件爆发后,卢琦政方通过正式渠道发布声明,表示事件中的指控完全是误解,并强调与事件中的女性只是普通朋友关系。更为重要的是,卢琦政方强调,他们手中有相关的录音和证据,能够证明双方的关系并非外界所认为的那样亲密。这样的回应不仅帮助平息了部分舆论,也引发了更广泛的讨论——在公众人物面临类似指控时,如何界定个人隐私与公众知情权之间的边界。

虽然卢琦政方的回应提供了一些证据,但在公众眼中,这一事件依然没有得到完全的澄清。一些人认为,尽管有录音和证据支持其立场,但公众对于这些证据的信任程度和解读方式却有很大的差异。于是,事件的讨论没有停止,反而进一步升级。

2、录音和证据的可信度分析

卢琦政方提供的录音和证据,成为公众对事件进行理性分析的重要依据。很多人认为,录音和证据是澄清事实的重要手段,尤其是在没有其他直接证据支持的情况下,能够以“事实”为基础,打破某些关于事件的不实猜测。然而,录音和证据的可信度常常是一个充满争议的话题。

首先,录音和证据的真实性是首要问题。虽然当事人表示已获得了相关证据,但这些证据是否能够经得起进一步的核实和调查,依然是一个值得探讨的层面。很多时候,录音和证据可能存在被篡改或误解的风险,尤其是在社交媒体时代,许多信息都可以被编辑、剪辑甚至伪造。因此,如何确保证据的完整性和准确性,成为了解决这一事件的关键所在。

3044am永利集团官网其次,录音和证据的法律效力也是一个不可忽视的因素。即使这些证据确实存在,是否符合法律程序,能否在法院或其他权威机构中作为有效证据进行使用,仍然需要依赖专业的司法鉴定和相关程序。如果这些证据仅停留在社交媒体层面,缺乏合法性认证,那么它们的公信力和说服力可能会大打折扣。

3、社交媒体对事件的放大效应

在当下的互联网时代,社交媒体在公众事件中扮演着越来越重要的角色。卢琦政事件正是一个典型的例子,社交平台上的讨论与转发,使得事件在短时间内迅速蔓延,公众对事件的理解和情感反应也随之加剧。社交媒体的传播速度和信息放大效应,让这个原本可能仅限于私人领域的事件变成了社会讨论的焦点。

然而,社交媒体的放大效应并不总是有益的。在没有确凿证据的情况下,公众可能会根据片段信息、猜测和不实传闻对当事人做出评价,这容易导致误解和偏见的产生。更有甚者,某些社交平台上的极端言论或激烈讨论,可能对当事人的名誉和生活造成严重影响。

对于卢琦政来说,社交媒体上的暴力评论和谣言传播无疑增加了回应的压力。尽管提供了证据和录音,但社交媒体上流动的信息依然无法完全控制,这导致了事态的复杂化。在这种情况下,当事人如何通过官方渠道澄清事实,恢复名誉,成为一大挑战。

4、公众与隐私权的界限

在卢琦政事件中,公众的关注点不仅仅是事件本身,还涉及到了个人隐私权的界限问题。公众人物的私人生活是否应当受到过度关注,成为了一个持续的社会话题。在这个事件中,公众的疑问和讨论是否侵入了卢琦政个人的隐私领域,这样的探讨无疑引发了对隐私保护的深思。

根据相关法律,个人隐私权应当受到法律保护,任何人不得非法侵犯他人的隐私。然而,公众人物在享受名利带来的同时,也需要承受来自社会舆论的监督。在某些情况下,公众对其私人生活的关注可能超出了正常的范围,甚至侵犯了个人的隐私权。因此,如何在保障公众知情权的前提下,避免过度窥探私人领域,成为了社会发展的一个难题。

从卢琦政事件来看,事件的曝光引发了人们对隐私权与公共利益之间平衡的思考。是否所有的信息都应该公开?公众人物的私人生活是否就应当完全透明?这些问题反映了当前社会对隐私保护和信息公开之间界限的不确定性。

总结:

卢琦政事件不仅仅是一起简单的网络舆论事件,它还涉及到社交媒体对舆情的放大、隐私权的保护以及公众人物的个人空间等诸多社会热点问题。通过当事人的回应,我们看到了录音和证据作为澄清事实的重要性,但也应当意识到,这些证据的可信度和法律效力需要进一步的确认。在社交媒体日益发达的背景下,信息的传播速度让事件迅速被放大,公众对事件的反应也往往过于迅速和激烈。

同时,事件中还凸显出一个问题,那就是公众与隐私之间的界限,尤其是当事人是公众人物时,如何平衡公众知情权与个人隐私的保护,成为当今社会亟待解决的重要问题。只有在更清晰的法律框架和更理性的舆论氛围下,类似事件才能得到更加公正和理智的处理。

发表评论